肘の外側の痛み(テニス肘)

初回投稿日:2016.4.28/2020.11.24/2022.3.24

外側上顆炎ともいい、テニスでのバックハンドでの負荷により起こる事が多いので「テニス肘」と呼ばれます。

テニスだけではなくラケット競技全般や、物を握って手首を持ち上げるように曲げる動作が多い人に頻発します。

また子育て中の方も多く発生します。

好発環境

- テニスを代表とするラケット競技全般

- レジ作業やピッキング作業など手を使うことが多い人

- 整備士・職人など工具器具業務

- ギターやベースでのピック動作

- 鍵盤楽器や打楽器演奏

- 子育て中の抱っこ

ここではスポーツ障害として説明していきますが日常生活、仕事で痛みのある方も共通しているのでご参考ください。

急性の捻挫などは今回のものとは違います。

ケガの場合は早めに接骨院・整形外科などの医療機関を受診してください。

野球による肘の痛みについては「野球肘」もご参考ください。

【症状】

肘の外側(親指側)の骨の出っ張りから前腕の甲側にかけて痛みが出ます。

悪化すると力を入れるだけで激痛が走る様になります。

- 手首を持ち上げる動作

- 押さえた時の強い痛み

- 練習後や仕事後に疼くような痛み

痛みの出方に注意

症状の度合いによって痛みの出方に違いがあります。

またそれによって運動量を抑えるのか、休止する必要性があるかの判断が変わります。

この判断を間違えると競技休止の可能性もあります。

詳しくは「スポーツ障害の重症度と競技休止の目安」をご覧ください。

【原因】

痛みの原因

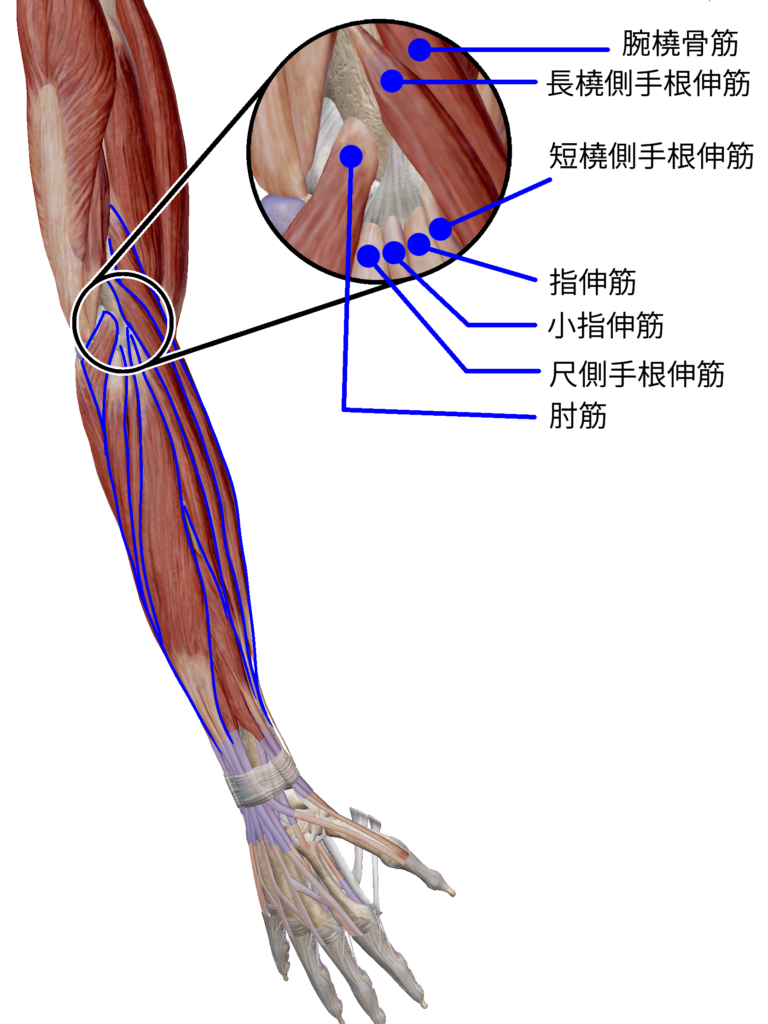

肘の外側の出っ張った骨から、指・手の甲にかけて、手首を持ち上げる為の筋肉がたくさん付いています。

指や手を酷使する事で、柔軟性の低下が起こり、骨から引き離されるストレスが加わり炎症や痛みを出します。

また筋肉の柔軟性が低下するだけで筋肉自体に力を入れた痛みが走る様になります。

ストレスの原因

- 筋肉の柔軟性の低下

- 過度な運動量、練習頻度

- 筋力不足

- 運動後のケア不足

- 悪いフォームでの運動

テニス肘の多くはケア不足が原因であることが最も多く、これにより筋肉の柔軟性の低下に大きな影響を与えます。

ラケット競技や手を使う仕事の後はケアが必要不可欠です。

詳しくは「スポーツ障害の原因」をご覧ください。

ケア方法については「テニス肘 治療編」にある「自己ケア」をご参考ください。

【治療法】

スポーツ障害治療の基本、安静はもちろんですが、ただ休むのではなく運動量を減らすという「安静」もあります。

さらに微弱電流療法やテーピングなど損傷部分の早期回復を狙い、運動の完全復帰を目指します。

また外側の骨付近の炎症や損傷を早く引かせるためにも、ストレスの原因となる筋肉の柔軟性低下の改善が必要です。

また炎症、損傷がおさまっても、柔軟性がない状態では再発を繰り返すことになります。

スウィング動作や楽器、作業動作の見直しを行い、負担が少なく効率の良いフォームを身につける事も大切です。

詳しくは「テニス肘 治療編」をご覧ください。